« L'hypnose ne produit pas un état stable, mais un état qui fluctue continuellement, qui varie d'un sujet à l'autre et, pour un même sujet, d'une expérience à l'autre »

Définir l'hypnose : un exercice de style

Voici quelques définitions de l’hypnose qui soulignent tantôt l’état subjectif, tantôt les phénomènes objectifs, ou bien la relation (a-)symétrique entre l’hypnotiseur et le sujet…

Car l’hypnose est une relation à soi et/ou à l’autre, qui offre autant de richesse et de diversité qu’il n’y a de protagonistes. Loin du consensus, entre les conceptions qui soulignent un changement d’état de conscience, ou bien une orientation différente de l’attention entre une conception naturelle, voire naturaliste et une vision d’un état induit et artificiel, entre le lien de subordination et celui de partenariat, entre phénomènes physiologiques et phénoménologie, comment s’y retrouver ?

Rappelons le numéro de duettistes de Richard Bandler et John Grinder, grands modélisateurs de l’hypnose éricksonienne :

« Croyez moi, TOUT est hypnose ! »

« Pas du tout, l’hypnose ça n’existe pas ! »

Ces géniaux plaisantins savaient qu’ils avaient tous deux raison : Sous une même nominalisation « hypnose » se cachent des significations et des phénomènes différents suivants les auteurs et les époques. A chacun de nous d’en faire sa propre conceptualisation selon ce que notre talent, notre pratique et nos croyances nous permettent d’atteindre et d’en jouer.

L'hypnose ou le chemin vers notre univers intérieur

Nous devons voir aussi que tout être, même le plus enfermé dans la plus banale des vies, constitue en lui-même un cosmos.

Il porte en lui ses multiplicités intérieures, ses personnalités virtuelles, une infinité de personnages chimériques, une poly-existence dans le réel et l’imaginaire, le sommeil et la veille, l’obéissance et la transgression, l’ostensible et le secret, des grouillements larvaires dans ses cavernes et des gouffres insondables.

Chacun contient en lui des galaxies de rêves et de fantasmes, des élans inassouvis de désirs et d’amours, des abîmes de malheur, des immensités d’indifférence glacée, des embrasements d’astre en feu, des déferlements de haine, des égarements débiles, des éclairs de lucidité, de orages déments… »

L'hypnose existe-t-elle?

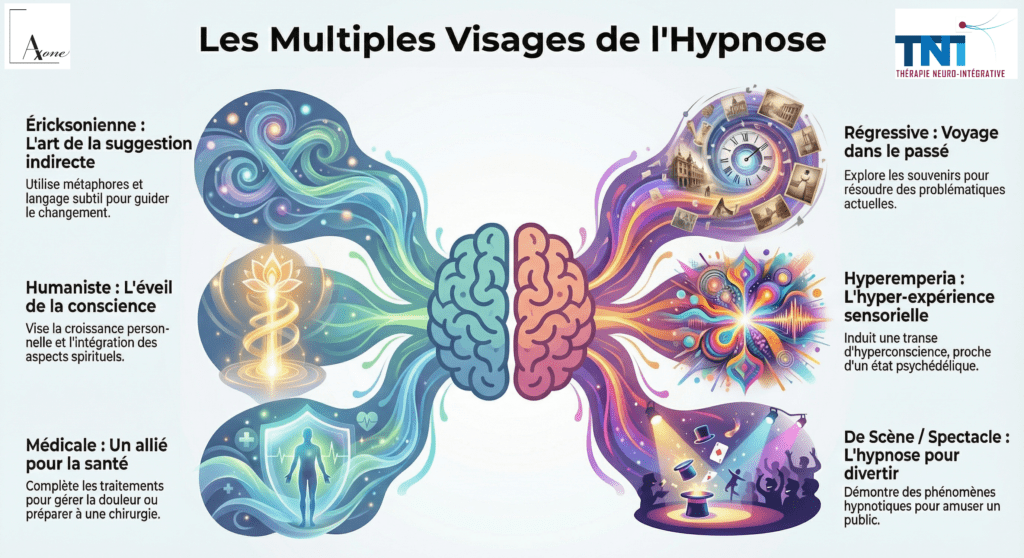

Les composantes de l'hypnose

Il est essentiel de définir un phénomène pour orienter notre observation, en faciliter l’analyse, progresser dans sa compréhension et améliorer sa mise en pratique.

L’hypnose n’est pas une entité concrète en soi : elle représente simplement un terme qui caractérise, dans la culture occidentale contemporaine, un état spécifique de transe et ses applications. Toute définition de l’hypnose est ainsi une construction visant moins à capturer sa réalité intrinsèque qu’à refléter notre capacité à l’appréhender à travers nos filtres socioculturels.

Selon les différents auteurs et leurs perspectives analytiques, les définitions de l’hypnose peuvent mettre l’accent sur des aspects variés. Toutefois, elles incluent généralement des éléments fondamentaux tels que la transe, la suggestion, le contexte, la relation, l’imaginaire et le corps.

La signification de ces concepts clés varie selon les approches des auteurs. Par exemple, pour certains, la transe représente principalement un état de conscience, tandis que pour d’autres, elle implique plutôt une dynamique de perception. Malgré ces différences, tous reconnaissent son rôle central dans l’hypnose. De même, la conception de la relation diverge selon les points de vue : pour certains, elle évoque essentiellement une dynamique intersubjective, tandis que pour d’autres, elle se réfère davantage à une question de communication. Cependant, tous s’accordent sur le fait qu’elle implique une certaine forme d’influence.

En parlant d’influence, quelle est sa place dans ce contexte ? Étant donné que l’hypnose se déploie dans une relation entre au moins deux individus, elle implique inévitablement une dynamique influentielle.

Ainsi, l’hypnose se présente comme un phénomène complexe où des éléments interagissent, se superposent et se modulent sous l’influence de multiples facteurs, soulignant ainsi l’importance d’une approche intégrative pour saisir toute sa richesse et sa complexité.

Un précurseur oublié de l'hypnose "psychologique" — d’Hénin de Cuvillers

- Nom : Étienne-Félix d’Hénin de Cuvillers

- Dates : 1755–1841

- Rôle : magnétiseur « imaginationniste », précurseur d’une lecture psychologique de l’hypnose

- Apports : rupture avec le « fluide » de Mesmer ; effets expliqués par croyance, imagination et suggestion ; diffusion précoce (dès 1820–1821) d’une terminologie en hypn- ; direction des Archives du magnétisme animal (dès 1819)

- Hypnose

- État de conscience à attention focalisée et conscience périphérique réduite, avec réponse accrue à la suggestion.

- Suggestion

- Procédé amenant une réponse sans examen critique, par croyance ou action.

- Somnambulisme

- Parasomnie avec actes réalisés en sommeil et souvenir faible ou absent.

Sources : d’Hénin (1820), Le Magnétisme éclairé · BNF Autorités · Gravitz 1993 · APA Div.30 · Britannica Suggestion · Britannica Somnambulism

L'hypnose définie par ceux qui la pratiquent

1886 – Hippolyte BERNHEIM : « La seule chose certaine, c’est qu’il existe chez les sujets hypnotisés ou impressionnables à la suggestion une aptitude particulière à transformer l’idée reçue en acte. »

1955 – British Medical Association : « Un état passager d’attention modifiée chez le sujet, état qui peut être produit par une autre personne et dans lequel divers phénomènes peuvent apparaître spontanément, ou en réponse à des stimuli verbaux ou autres. Ces phénomènes comprennent un changement dans la conscience et la mémoire, une susceptibilité accrue à la suggestion et l’apparition chez le sujet de réponses et d’idées qui ne lui sont pas familières dans son état d’esprit habituel. En outre, des phénomènes comme l’anesthésie, la paralysie, la rigidité musculaire et des modifications vasomotrices, peuvent être dans l’état hypnotique produits et supprimés. »

1979 – Léon CHERTOK : « L’état hypnotique apparaît donc comme un état de conscience modifié, à la faveur duquel l’opérateur peut provoquer des distorsions au niveau de la volition, de la mémoire et des perceptions sensorielles – en l’occurrence dans le traitement des informations algogènes (de la douleur). »

1980 – Milton ERICKSON : « Un état de conscience dans lequel vous présentez à votre sujet une communication, avec une compréhension et des idées, pour lui permettre d’utiliser cette compréhension et ces idées à l’intérieur de son propre répertoire d’apprentissages. »

1980 – Octave MANONNI : « Le transfert n’est pas facile à définir, disons, en gros, que c’est la mobilisation de l’inconscient en relation avec l’analyste. Il est prudent de ne pas chercher trop de précisions, car le transfert est vraiment le non-théorisable de l’analyse.

En tout cas, le transfert est ce qui nous reste de la possession, et on l’obtient par une série de soustractions. On élimine le diable, restent les convulsionnaires. On élimine les reliques, restent les « magnétisés » de Mesmer. On élimine le baquet, on a l’hypnose et le « rapport ». On élimine l’hypnose, il reste : le transfert »

1982 – L’Encyclopédie médicale de Russie : « État artificiel particulier de l’homme, produit par la suggestion, qui se distingue par une sélectivité particulière des réactions et se manifeste par une augmentation de la réceptivité à l’action psychologique de l’hypnotiseur et la diminution de la sensibilité aux autres influences. »

1982 – Daniel ARAOZ : « Un état dans lequel les facettes mentales critiques sont temporairement suspendues, et où la personne utilise principalement l’imagination ou les processus de pensées primaires. Le niveau d’hypnose, sa « profondeur », dépend du degré d’implication imaginaire. »

1988 – André WEITZENHOFFER : « Précisons que les états de transe seraient un sous-groupe des EMC ; les états hypnotiques étant eux-mêmes un sous-groupe des états de transe. »

1988 – LAURENCE & PERRY : « L’hypnose, comme Bernheim l’a dit, n’existe pas. Ce qui existe, c’est l’interaction entre un contexte donné et l’aptitude du sujet à ce contexte. »

1990 – François ROUSTANG : « La pratique de l’hypnose fait violence dans la mesure où elle tend à obtenir un effet immédiat voulu par le thérapeute sans tenir compte de la situation multiforme particulière du patient. Elle est une sorte de court-circuit. Il faut donc se plaindre non de l’hypnose, mais de la manière impatiente dont on s’en est servie, vraisemblablement mâtinée du souci de jouer au tout puissant. »

1991 – Jean GODIN : « C’est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l’intervention d’une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante, tout en restant en relation avec l’accompagnateur. Ce « débranchement de la réaction d’orientation à la réalité extérieure », qui suppose un certain lâcher-prise, équivaut à une façon originale de fonctionner à laquelle on se réfère comme à un état. Ce mode de fonctionnement particulier fait apparaître des possibilités nouvelles : par exemple des possibilités supplémentaires d’action de l’esprit sur le corps, ou de travail psychologique à un niveau inconscient. »

1992 – Mickael YAPKO : « L’hypnose est un processus de communication d’influence au sein duquel le clinicien fait surgir et guide les associations intérieures de son client afin d’établir ou de renforcer des associations thérapeutiques dans le contexte d’une relation de collaboration et d’échanges mutuels centrée sur

un objectif. »

1996 – Michel KÉROUAC : « Un état et/ou un processus de conscience modifiée, produit par une induction directe, indirecte ou contextuelle, ressemblant parfois au sommeil, mais physiologiquement distinct, caractérisé par une élévation de la suggestibilité et qui produit à son tour certains phénomènes sensoriels et perceptuels. Cet état, que certains auteurs appellent « la transe », est un état naturel que l’on peut vivre tous les jours : lorsqu’on rêve éveillé, lorsqu’on regarde un feu attentivement, lorsqu’on perd temporairement la notion du temps au volant d’une voiture ou, tout simplement, lorsqu’on est « dans la lune ». »

1999 – L’Encyclopaedia Britannica : « Un état psychologique spécial avec certains attributs physiologiques, ressemblant superficiellement au sommeil et indiqué par un fonctionnement de l’individu à un niveau de conscience autre que l’état conscient ordinaire. Cet état se caractérise par un degré de réceptivité et de réponse accrus dans lequel il est donné autant de signification aux perceptions empiriques intérieures qu’il en est généralement donné à la seule réalité externe. »

2001 – Olivier LOCKERT : « …un État Modifié de Conscience (EMC) naturel, connu depuis que l’être humain existe ; la « conscience » (ou le « conscient ») dont il est question est fait de la perception ordinaire que nous avons du monde, selon nos 5 sens. Les techniques utilisées pour atteindre cet état spécifique de conscience sont multiples et choisies en fonction de l’objectif global à atteindre. »

2008 – John F. KIHLSTROM : « L’hypnose est un processus par lequel une personne, appelée l’hypnotiseur, offre des suggestions à une autre personne, appelée le sujet, concernant des expériences imaginatives impliquant des altérations de perception, de la mémoire et de l’action.

Dans le cas classique, ces expériences sont associées à un degré de conviction subjective proche de l’hallucination et à une sensation d’involontaire proche de la contrainte.

Ainsi les phénomènes d’hypnose reflètent des altérations de la conscience qui se produisent dans le cadre d’une interaction sociale. » Cf : « The domain of Hypnosis, revisited » dans The Oxford handbook of hypnosis, 2008

2010 – A. BIOY, C. WOOD, I. CÉLESTIN-LHOPITEAU : « Mode de fonctionnement psychologique par lequel un sujet, en relation avec un praticien, fait l’expérience d’un champ de conscience élargi. Cette définition implique que la pratique de l’hypnose recouvre deux dimensions : à la fois un état de conscience modifiée que l’on nomme état hypnotique mais aussi une relation singulière. L’état hypnotique a été caractérisé à la fois par les neurosciences (imagerie cérébrale) et par la psychologie (théorie de la dissociation psychique). » Cf : « L’aide mémoire d’hypnose », Dunod, 2010

2014 – American Psychological Association : « un état de conscience incluant une focalisation de l’attention ainsi qu’une attention périphérique diminuée, caractérisée par une capacité accrue à répondre à la suggestion » (Elkins et alii)

2017 – Alain PARRA : L’hypnose est donc : « un engagement du sujet dans une orientation particulière de l’attention centrée conjointement sur sa sensorialité et son imagination » (Thèse Doctorale de Psychologie Cognitive : « Hypnose, Attention et Imagination »)

L'hypnose : déjà 8 siècles ?

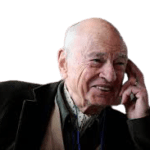

Frise chronologique

Fil chronologique

L'Hypnose à travers les siècles

Synthèse chronologique balayant un peu plus large que la vision occidentale classique.

🏛️ Antiquité & Fondations (−6000 à 500)

Mésopotamie — Premiers guérisseurs

Rituels verbaux sacrés. Prêtres-médecins, formules répétitives et suggestions thérapeutiques pour induire des états de conscience modifiée. Tablettes cunéiformes décrivant des guérisons par la parole incantée.

- Première « hypnose » documentée : techniques déjà sophistiquées, y compris des suggestions post-hypnotiques.

- Datation plausible mais difficile à vérifier précisément.

- Distinction requise entre rituels chamaniques et hypnose thérapeutique moderne.

Sources : Jastrow (1913) ; Borger (1967) ; Köcher (1963-1980).

Afrique subsaharienne — Transes thérapeutiques

Développement de transes thérapeutiques ancestrales en guérison communautaire : rythmes sacrés (4–7 Hz), chants et danses induisant des états thêta collectifs. La possession contrôlée s'apparente à une dissociation hypnotique avec suggestions curatives.

- Cérémonies de plusieurs jours où toute la communauté entre en transe pour soutenir un malade.

- Spécificité : dimension collective impliquant famille, village et ancêtres.

- Corrélats EEG en bande thêta compatibles avec des états modifiés ; efficacité rapportée et observée ethnographiquement.

Sources : UNESCO, ethnomédecine ; Katz (1982).

Égypte antique — Temples du sommeil

Incubation thérapeutique. Sous Ramsès II, les prêtres d'Imhotep pratiquent des suggestions verbales ritualisées dans des temples-hôpitaux. Le Papyrus Ebers mentionne des « paroles de pouvoir » pour endormir et guérir.

- Attire des pèlerins de tout l'Empire pour des guérisons.

- Cohérence historique : Ramsès II (−1279 à −1213) ; continuité des cultes d'Imhotep.

Sources : Ebers (1875) ; Lefebvre (1956) ; Nunn (1996) ; Brugsch.

Inde védique — Yoga Nidra

Sommeil conscient. États entre veille et sommeil pour accéder aux koshas et aux samskaras ; visualisations et régulation somato-psychique.

- La tradition rapporte des retraites prolongées (ex. « 21 jours ») à visée réparatrice.

- Modernisation par Swami Satyananda (années 1960) pour diffusion en Occident.

- Applications : guérison psychosomatique, développement spirituel ; certaines allégations demeurent traditionnelles.

Sources : Upanishads ; Satyananda, Yoga Nidra (1976).

Chine taoïste — Qigong et états Wu-Wei

Suggestion énergétique dans des états de non-agir et de spontanéité (ziran) favorisant l'auto-régulation. Redirection des flux de Qi dans les méridiens.

- Pratiques apparentées utilisées avec acupuncture, y compris en analgésie.

- Socle conceptuel de la médecine traditionnelle chinoise.

Sources : Dao De Jing ; MTC classique.

Inde ayurvédique — Satvavajaya Chikitsa

Thérapies psychiques : mantras, visualisations, états méditatifs comme « médicaments mentaux ». Personnalisation selon les vrittis (fluctuations mentales).

- Vision holistique corps-mental-spirituel.

- Références : Charaka Samhita, Sushruta Samhita.

Sources : textes ayurvédiques majeurs.

Grèce antique — Terpnos Logos

Art du discours apaisant. Antiphon, « guérisseur de chagrins », systématise la conversation thérapeutique. Ancêtre direct des approches de suggestion moderne et de la thérapie cognitive.

Sources : Dodds (1951) ; Laín Entralgo (1970) ; Platon ; Aristote.

⚗️ Moyen Âge & Renaissance (500 à 1600)

Japon zen — Méditation thérapeutique

États contemplatifs, suggestion non-verbale, koans induisant des bascules d'état. Transmission d'esprit à esprit dans les contextes monastiques.

- Antécédents conceptuels de la pleine conscience clinique.

Sources : annales monastiques ; Suzuki (1970).

Amériques préhispaniques — États visionnaires

Hypnose enthéogène. Plantes sacrées + guidage verbal pour thérapies visionnaires. Diagnostics en transe des causes psychosomatiques.

- Renaissance contemporaine des recherches cliniques (ex. reprocessing assisté).

Sources : Dobkin de Rios (1984) ; Goodman (1990).

Vodou & Santería — Syncrétismes thérapeutiques

Possession contrôlée, diagnostics en transe, prescriptions rituelles. Dispositifs collectifs d'influence symbolique et de régulation émotionnelle.

Source : anthropologie médicale caribéenne.

Paracelse — Hypothèses magnétiques

Théorie d'un fluide universel et de l'action de l'imagination sur le corps. Opus Paramirum et Archidoxis Magica.

Sources : Paracelse (1531) ; Pagel (1958) ; Goldammer (1986).

💡 Siècle des Lumières (1600 à 1800)

Maximilian Hell — Aimants thérapeutiques

Usage clinique d'aimants, cas dont la famille de Mesmer. Pont entre magnétisme physique et magnétisme animal.

Source : Archives de Vienne.

Franz Anton Mesmer — Magnétisme animal

Dissertatio de planetarum influxu (1766). Mémoire (1779). Précis (1781). Théorie du fluide magnétique universel. Séances collectives à Paris (1778–1784), « baquet », clientèle aristocratique.

Sources : thèse (1766) ; Mémoire (1779) ; Précis (1781).

Commission Franklin — Évaluation en aveugle

Premiers tests en aveugle de l'histoire médicale. Conclusion : rôle décisif de l'imagination et de la suggestion.

Sources : Rapport royal ; Bailly, Rapport secret.

Puységur — Somnambulisme magnétique

Découverte d'un état calme et lucide remplaçant les convulsions. Victor Race peut s'auto-traiter. Naissance de l'auto-hypnose moderne.

Sources : Mémoires (1784) ; Du Magnétisme animal (1807).

🔬 19e siècle — Scientifisation (1800 à 1900)

Abbé José C. de Faria — Acte du sujet

Renversement conceptuel : la cause efficiente est dans le sujet, non dans un fluide. Induction volontaire (« Dormez, je le veux ! ») et critique du magnétisme.

- Démonstrations publiques ; inspiration culturelle chez Dumas.

Sources : Faria (1819) ; Dalgado (1898).

Étienne-Félix d’Hénin de Cuvillers — Hypnotisme et suggestion

Le Magnétisme éclairé (1820). Terminologie « hypn- » (hypnotisme, hypnotique, hypnotiste) attestée 1820–1821. Éditeur des Archives du magnétisme animal (dès 1819). Lecture psychologique fondée sur croyance, imagination et suggestibilité.

Sources : d’Hénin (1820), Le Magnétisme éclairé · BNF Autorités · Gravitz, 1993 (AJCH) · Wikipédia FR · Pattie, 1990

James Braid — Cadre neuro-physiologique

Création du terme « hypnotisme », différencié du sommeil ordinaire. Ancrage neurologique et premières applications cliniques pré-anesthésiques.

Sources : Neurypnology (1843) ; 1846 ; 1850.

James Esdaile — Chirurgie sous hypnose

Grand volume opératoire en Inde britannique, baisse de mortalité rapportée avant éther et chloroforme. Amputations et exérèses majeures.

- Réceptivité locale rapportée plus élevée que celle observée en Europe.

- Chiffres historiques à contextualiser méthodologiquement.

Source : Mesmerism in India (1846).

École russe — Lecture matérialiste

Pavlov conceptualise l'hypnose comme « sommeil partiel » et formalise le conditionnement. Hypnose collective en sanatoriums pour névroses.

Sources : Archives de l'Académie des Sciences de Russie.

Nancy vs Salpêtrière — Débat fondateur

Bernheim : hypnose naturelle et thérapeutique. Charcot : phénomènes pathologiques. La clinique donnera l'avantage à Nancy.

Sources : Bernheim (1886, 1891) ; Charcot ; Richer.

Sigmund Freud — Héritage hypnotique

Stages chez Charcot (1885) et Bernheim (1889). Abandon progressif de la pratique, mais transfert, régression et accès à l'inconscient restent centraux.

- Paradoxe : la psychanalyse naît d'un socle expérimental hypnotique.

Malgré son abandon, l'hypnose laisse des traces profondes dans la psychanalyse :

- Le dispositif analytique : Le divan, hérité de l'hypnose, reste. Le patient allongé, ne voyant pas l'analyste, reproduit certaines conditions de l'état hypnotique.

- L'attention flottante : L'état mental recherché en analyse - relaxation, diminution des défenses conscientes - s'apparente à un état modifié de conscience proche de l'hypnose légère.

- Le transfert : Le phénomène transférentiel, d'abord observé dans l'hypnose, devient central en psychanalyse.

- La suggestion : Freud reste préoccupé toute sa vie par la question de distinguer l'insight authentique de la simple suggestion thérapeutique.

La position ultérieure de Freud

Dans ses écrits tardifs, Freud maintient une position nuancée. Dans "Psychologie des masses et analyse du moi" (1921), il analyse l'hypnose comme une forme d'amour où le moi de l'hypnotisé place l'hypnotiseur à la place de son idéal du moi. Il ne renie jamais complètement l'hypnose mais la considère comme une technique limitée, utile peut-être pour des traitements symptomatiques rapides mais inadéquate pour une transformation psychique profonde.

Source : Correspondance Freud-Fliess. ● Léon Chertok & Raymond de Saussure : "Naissance du psychanalyste : De Mesmer à Freud" (1973) ● François Roustang : "Qu'est-ce que l'hypnose ?" (1994) - analyse de la relation Freud-hypnose ● Mikkel Borch-Jacobsen : "Souvenirs d'Anna O." (1995) - révision critique du cas fondateur

🚀 20e siècle — Renaissance & Diversification (1900 à 2000)

Émile Coué — Autosuggestion

« Tous les jours, à tous points de vue, je vais de mieux en mieux. » Méthode structurée (1910–1915), ouvrage (1922), tournée USA (1922–1923), réception à la Maison Blanche. 40 000 consultations, 25 langues.

- Influences sur la psycho-éducation moderne, Dale Carnegie, psychologie positive, TCC.

Source : La Maîtrise de soi (1922).

Grande Guerre — Protocoles militaires

Première intégration officielle : prise en charge du shell shock par hypnose dans des hôpitaux spécialisés en France et en Angleterre. Fondements du traitement moderne du PTSD.

Sources : archives médicales militaires.

Thérapie Morita — Acceptation active

Traitement par acceptation de l'anxiété via pratiques zen quotidiennes ; ancêtre des thérapies d'acceptation et d'engagement (ACT).

Source : Université Jikei, Tokyo.

Hypnose soviétique — Cadre et usages cliniques

Hypnose formulée dans la réflexologie pavlovienne : Bekhterev popularise l’hypnose en Russie, Platonov systématise l’idée du mot comme stimulus conditionné thérapeutique.

- Soins hospitaliers : analgésie, obstétrique, névroses ; formats individuels et de groupe.

- Film-psychothérapie : expérimentations collectives précoces pour potentialiser la suggestion.

- Narcologie : lutte contre l’alcoolisme et diffusion du “codage” (méthode de Dovzhenko) fondé sur suggestion/hypnose.

- Cadre idéologique : psychothérapie présentée en termes neuro-physiologiques ; psychanalyse marginalisée.

- Professionnalisation : normalisation et croissance des services psychothérapeutiques, 1956–1985.

Platonov, K. I. (1959). The Word as a Physiological and Therapeutic Factor. Foreign Languages Publishing House. Archive.org. Internet Archive Engmann, B. (2020). “Vladimir Bekhterev… research on hypnosis and hypnotherapy.” Nervenheilkunde → PubMed. PubMed Toropova, A. (2022). “The Hypnotic Screen: The Early Soviet Experiment with Film Psychotherapy.” Social History of Medicine (OUP/PubMed). OUP Academic +1 Lauterbach, W. (1978). “Current status of Soviet psychotherapy.” Comprehensive Psychiatry → PubMed. PubMed Marks, S. (2018). “Psychotherapies in communist Europe.” BJPsych International → PMC. PMC Brokman, A. M. (2018). The Healing Power of Words: Psychotherapy in the USSR, 1956–1985. Thèse, UEA. ueaeprints.uea.ac.uk Kirn, T. F. (1987). “Branch of Medicine Called ‘Narcology’…” JAMA. JAMA Network Parfitt, T. (2006). “Putin urged to address ‘Russia’s curse’.” The Lancet. The Lancet Raikhel, E. (2016). Governing Habits: Treating Alcoholism in the Post-Soviet Clinic. Cornell Univ. Press.

Milton H. Erickson — Hypnose indirecte

Hypnose conversationnelle, métaphores, orientation solution. 30 000+ cas documentés. Influence majeure sur les thérapies brèves et la PNL

Sources : Collected Papers ; Haley (1973) ; Zeig (1980).

Psychiatre américain, fondateur de l’American Society for Clinical Hypnosis (1957). Référence de l’hypnose indirecte et de l’« utilisation » des ressources du patient ; influence majeure sur les thérapies brèves/stratégiques et la PNL.

Repères vérifiables : Collected Papers (4 vol., 1980) ; Uncommon Therapy (Haley, 1973) qui diffuse ses techniques ; Teaching Seminar with M. H. Erickson (Zeig, 1980) ; modélisations par Bandler & Grinder (Patterns…, 1975).

Sources principales : Gorton (2005, Am. J. Psychiatry) ; Erickson/Rossi (1980) ; Haley (1973) ; Zeig (1980) ; Bandler & Grinder (1975). Voir liens ci-dessous.

Sources précises et vérifiablesGorton, G. E. (2005). « Milton Hyland Erickson, 1901–1980 ». American Journal of Psychiatry. Psychiatry Online Erickson, M. H. & Rossi, E. L. (éd.) (1980). The Collected Papers of Milton H. Erickson on Hypnosis. Irvington. Internet Archive Haley, J. (1973). Uncommon Therapy: The Psychiatric Techniques of Milton H. Erickson, M.D. W. W. Norton. AbeBooks Zeig, J. K. (éd.) (1980). Teaching Seminar with Milton H. Erickson, M.D. Brunner/Mazel. Google Livres Bandler, R. & Grinder, J. (1975). Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D., Vol. 1. Meta. Internet Archive Notes Fondateur et président inaugural de l’ASCH : biographie fondation Erickson. Erickson Biography « Utilisation » : principe décrit et documenté dans Gorton (2005), Rossi (1980). Psychiatry Online

Naikan — Auto-enquête dirigée

7 jours d'isolement, 15 h/jour, trois questions existentielles. Induit un état d'auto-analyse profond, changements rapportés rapides.

- Utilisations institutionnelles rapportées ; prudence sur les pourcentages historiques.

Source : Yoshimoto Ishin (1965).

Alfonso Caycedo — Sophrologie

Fusion hypnose-yoga-zen-bouddhisme tibétain. Implantation en médecine, sport, éducation en Europe. Positionnement distinct de l'hypnose pour diffusion sociétale.

Source : École Caycedo.

Dave Elman — Inductions rapides

Inductions de 30 secondes pour cliniciens pressés ; formation de milliers de professionnels. Référence pédagogique durable.

Source : Hypnotherapy (1964).

PNL — Modélisation d'Erickson

Extraction de modèles reproductibles de communication thérapeutique à partir des pratiques d'Erickson. Diffusion en communication, management, changement.

Source : The Structure of Magic (1975).

Don Gibbons — Hyperempiria

Cartographie de sept niveaux allant de la détente légère aux états mystiques. Pont entre clinique et expérience transpersonnelle.

Source : Applied Hypnosis and Hyperempiria.

🧬 21e siècle — Consécration scientifique (1990 à 2024)

Neuro-imagerie — Corrélats robustes

IRMf, PET, EEG : modulations spécifiques des réseaux attentionnels et nociceptifs, notamment cortex cingulaire antérieur ; altérations de connectivité ; plasticité fonctionnelle.

Sources : Raz & Shapiro (2002) ; Oakley & Halligan (2013) ; Jiang et al. (2017).

Hypnose humaniste — Conscience élargie

Thérapies symboliques en pleine conscience où le patient reste acteur et conscient. Combinaison hypnose, symbolique jungienne et approches transpersonnelles.

Source : IFHE.

Hypnose médicale — Intégration hospitalière

Intégrée en anesthésie, douleur chronique, oncologie, psychiatrie. 4 000+ soignants formés. DU/DIU, protocoles officiels, remboursement selon contextes.

Sources : CFHTB ; AP-HP ; CHU français.

🌍 Constantes et différences culturelles

Constantes universelles transculturelles

- États modifiés thérapeutiques présents dans toutes les civilisations.

- Induction rythmique (tambours, chants, respiration) universelle.

- Dimension collective fréquente : famille, communauté, ancêtres.

- Approche holistique corps-esprit dans la plupart des traditions.

- Transmission orale millénaire de techniques sophistiquées.

- Diagnostic intuitif en état modifié des causes psychosomatiques.

Différences culturelles

- Occident : individuel, médical, scientifique, neurologique, evidence-based.

- Orient : énergétique, spirituel, cosmique, holistique, contemplatif.

- Afrique : communautaire, ancestral, rythmique, possession thérapeutique.

- Amériques : visionnaire, naturel, chamanique, enthéogène.

- Russie : matérialiste, neurologique, collectif, idéologique, expérimental.

- Japon : contemplatif, acceptation, zen, introspectif, harmonie.

Conclusion

8000 ans d'exploration convergent : la plasticité de la conscience est modulable et thérapeutique. De la Mésopotamie aux neurosciences, la conscience se révèle malléable, accessible et orientable par le langage, l'attention et le contexte relationnel.

📚 Bibliographie et citations clés

Antiquité

- Jastrow M., The Medicine of the Babylonians and Assyrians, 1913.

- Borger R., « Mesopotamian Medicine », 1967.

- Köcher F., Die babylonisch-assyrische Medizin, 1963–1980.

- Ebers G., Papyrus Ebers, 1875 ; Lefebvre G., 1956 ; Nunn J. F., 1996.

- Dodds E. R., 1951 ; Laín Entralgo P., 1970 ; Platon, Charmide ; Aristote, Rhétorique.

Moyen Âge • Renaissance

- Suzuki S., Zen Mind, Beginner's Mind, 1970.

- Dobkin de Rios M., 1984 ; Goodman F., 1990 ; Katz R., 1982.

- Paracelse, Opus Paramirum, 1531 ; Pagel W., 1958 ; Goldammer K., 1986.

Siècle des Lumières

- Mesmer F. A., thèse 1766 ; Mémoire 1779 ; Précis 1781.

- Rapport des Commissaires, 1784 ; Bailly, Rapport secret, 1784.

- Puységur A.-M.-J., Mémoires, 1784 ; Du Magnétisme animal, 1807.

19e siècle

- Faria J. C., De la cause du sommeil lucide, 1819 ; Dalgado, 1898.

- Braid J., Neurypnology, 1843 ; 1846 ; 1850.

- Bernheim H., 1886, 1891 ; Charcot J.-M., Œuvres, 1886–1893 ; Richer P., 1881.

20e siècle

- Coué É., La Maîtrise de soi, 1922.

- Erickson M. H., Collected Papers, 1980 ; Haley J., 1973 ; Zeig J. K., 1980.

- Elman D., Hypnotherapy, 1964.

- Caycedo A., École de sophrologie ; Ishin Y., Naikan, 1965.

21e siècle • Neurosciences

- Raz A., Shapiro H., 2002 ; Oakley D., Halligan P., 2013 ; Jiang H. et al., 2017.

- Rainville P., Univ. Montréal ; Raz A., McGill.

- Ellenberger H., 1970 ; Zweig S., 1931 ; Virot C. ; Bioy A.

L'hypnose ericksonienne

Le style d'hypnose majoritairement représenté en France

Hypnose ericksonienne, directivité ou non-directivité et suggestibilité

Notons le point de vue intéressant et moderne du Dr Dominique MEGGLE, Médecin-psychiatre, (ancien directeur de l’Institut Milton H. Erickson Méditerranée, également ancien président de la Confédération francophone d’hypnose et de thérapies brèves) qui considère que l’hypnose est l’état dans lequel, a contrario, une personne serait la moins suggestible mais la plus attentive à ce qu’elle fait et ce qu’elle est.

Autrement dit, elle résistera beaucoup plus facilement à une suggestion non-écologique à l’intérieur de l’état de transe.

Au contraire, la dispersion d’attention, la distraction ou la saturation de notre attention nous rendent beaucoup plus perméable à la modification insidieuse de nos représentations et valeurs. Il nous met ainsi en garde contre l’effet que nous appellerons ironiquement « Radio-Infotox » : lorsque nous conduisons et que notre attention est saturée par mille choses à contrôler, tandis que notre autoradio scande en boucle les « informations en bref ». Nous sommes alors beaucoup plus « poreux » aux discours diffusés par notre chaîne d’informations favorite, nos filtres personnels sont en quelque sorte sous-fonctionnel et laissant pour l’occasion le drapeau de notre esprit critique en berne (A ne pas confondre avec la fameuse transe d’autoroute où nos pensées s’envolent, sans que nous voyons défiler les kilomètres).

D. MEGGLE parle clairement de l’importance de la nécessaire collaboration avec le sujet, et d’une hypnose directive qui n’a plus peur de donner la suggestion juste, directe et simple car pertinente et co-construite dans la relation avec le sujet comme il le souligne dans cet extrait d’article:

« La première découverte que j’ai faite à la lecture d’Erickson est qu’il n’était pas un éricksonien moderne. Le plus souvent, il ne faisait pas d’hypnose légère-moyenne, tout ce qui est décrit de nos jours comme hypnose éricksonienne, mais de l’hypnose profonde. Celle-ci occupe l’écrasante majorité de ses publications parce qu’elle occupait l’écrasante majorité de sa pratique. Il a introduit la brièveté en thérapie grâce aux transes profondes, parce que celles-ci provoquent un réaménagement inconscient rapide et durable.

Quand l’esprit inconscient peut fonctionner librement, sans interférence de l’esprit conscient – ce qui est la définition de l’hypnose profonde -, toute sa Créativité se déploie enfin, les Ressources qui y sont stockées s’expriment facilement, des Intuitions surviennent agréablement et le Changement se fait sans effort.

(…)

Une deuxième découverte que j’ai faite dans les vieilles cartes d’Erickson, c’est qu’il utilisait autant de suggestions directes qu’indirectes. Il ne se servait des indirectes que s’il rencontrait de la résistance. Celle-ci n’est pas une fatalité.Beaucoup de patients coopèrent facilement dès qu’ils se sentent compris par leur thérapeute, ce qui permet à celui-ci d’être direct. Erickson ne compliquait pas inutilement sa pratique. Il cherchait la simplicité.

Trop souvent, les éricksoniens modernes sont indirects sans raison. En fait, ils ont peur de leur influence, peur d’être efficaces par trois mots qui sortiraient de leur bouche. Alors ils contorsionnent leur discours là où ce n’est pas la peine. Ils se cachent derrière des « peut-être que, vous pouvez peut-être, il est possible que ceci ou cela ou cela, je ne sais pas si ou si… »

Pour conclure : Le plus grand hypnotiseur de l'histoire

D’aucun me reprocherait de ne pas prendre position dans cette profusion de visions et de compréhensions de l’état hypnotique. Alors je me lance avec cette intelligence irrationnelle que tout thérapeute déploie en séance. Vous m’en voyez confus, mais vous constaterez que, pour le coup, je ne suis pas le seul.

Evidemment, il s’agit là d’un choix très personnel, mais restons humble devant le talent de celui qui est constamment en transe au point d’en oublier qu’il l’est :

Toute ressemblance avec des propos réels présents, passés ou futurs, tenus par mon maître à penser, ne serait que le fruit d’une (bonne vieille mais en l’occurrence ) mauvaise foi de la part de votre serviteur.

Mais fidèle à mon mentor, je fais parfois le grand écart entre le sérieux du propos et un sérieux problème de sérieux pas toujours à-propos. Sérieux !… c’est du propre… oh? HMMm !?

Allez, je file nous cacher, ma honte et moi.

Belle journée à vous !