Les fondamentaux de l'accompagnement

Frédéric Hébert - Psychologue & Coach

THÉRAPIES NEURO-INTÉGRATIVES

Caen | Mondeville

Les neurosciences au service du changement

Comment changer ... dans les faits ?

La créativité... processus spontané ?

« Je n’y peux rien… tu crois que je le fais exprès ?! »

« J’essaie … mais je n’y arrive pas… »

« Je ne peux pas me changer… »

La créativité est un processus complexe qui implique diverses régions du cerveau et peut être considérée comme une combinaison à la fois de processus spontanés et de processus plus structurés.

D’un point de vue neuroscientifique, la créativité implique souvent une activation de différentes régions cérébrales travaillant ensemble. Des études ont montré que des zones telles que le cortex préfrontal, impliqué dans la prise de décision et la planification, ainsi que le cortex cingulaire antérieur, lié à la résolution de problèmes, peuvent jouer un rôle dans le processus créatif.

Cependant, la créativité peut aussi résulter de la désactivation temporaire des réseaux de contrôle cognitif. Cela signifie que lorsque le cerveau est moins restreint par les schémas de pensée habituels ou les normes sociales, il est parfois plus capable de produire des idées innovantes ou des associations originales.

La créativité peut être stimulée par des facteurs internes, tels que les émotions, les expériences antérieures et la cognition divergente (la capacité à générer une variété d’idées ou de solutions), ainsi que par des facteurs externes tels que l’environnement, l’exposition à de nouvelles informations

et les interactions sociales.

Alors comment fonctionnons-nous ?

Changer vos pensées va changer votre destin !

Dans une perspective pragmatique

Évènement

⇒

Pensées

⇒

Emotions

⇒

Actions

⇒

Résultats

⇒

Dans une perspective neuropsychique, la pensée structure le cerveau

CERVEAU⇒⇒⇒

⇐⇐⇐PENSÉES

Conscience

⇒

Autocontrôle

⇔

Réflexions

⇐

Les couloirs de la vie...

⏬ ⏬ ⏬ ⏬

Évènement ⇒

Pensées ⇒

Émotions ⇒

Actions ⇒

Résultats ⇒

↵Boucles↵

et/ou

trajectoires ⇒

⏬ ⏬ ⏬ ⏬

Réflexes et automatismes

Critères et limites

⏬ ⏬ ⏬ ⏬

⇒ Emotions

⇒ Sentiments

⇒ Humeur

⇒ Tempérament

⇒ Savoir-être

⇒ Valeurs inconscientes

DIMENSION COMPORTEMENTALE

⇒ Réflexes

⇒ Réactions

⇒ Attitudes

⇒ Postures

⇒ Habitudes

⇒ Savoir-faire

⇒ Valeurs profondes

DIMENSION COGNITIVE

⇒ Savoir-être

⇒ Intentions

⇒ Choix

⇒ Conduites

⇒ Savoirs, informations

⇒ Croyances, cognitions

⇒ Valeurs de surface et masquées

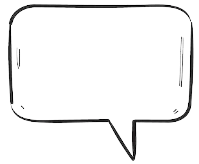

domaines de vie et adaptations

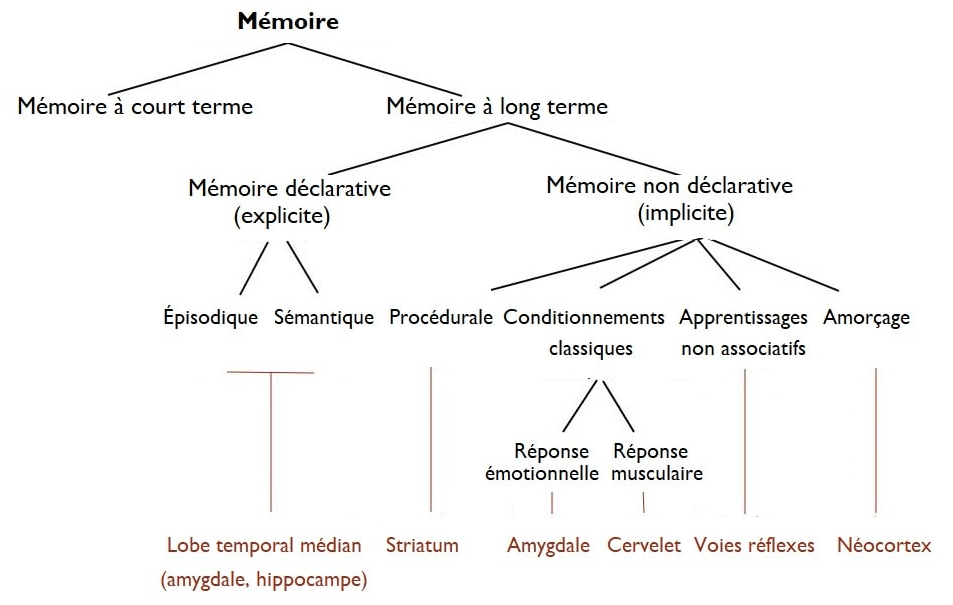

Voyage dans nos mémoires

Le cerveau automatique

Notre cerveau automatique gère plus de 95% de nos comportements. Ces conduites se produisent pour certaines, avant même que nous en prenions conscience, et pour d’autres sous la pression impérieuse d’une recherche de satisfaction ou d’évitement d’inconfort immédiat, pour un résultat souvent minime voire paradoxal.

Ce cerveau sous-cortical, presque totalement inconscient (sauf à en percevoir le résultat sous forme de comportements en sortie) est alors aux commandes. Il est tactique et fonctionne dans l’immédiateté.

Le cerveau cortical logico-analytique, hypothético-déductif et digital (qui fonctionne avec des mots) s’interroge sur le pourquoi des choses et des ressentis. Il est stratégique et fonctionne sur le long terme. Il stocke l’information sous forme de croyances et de règles et les hiérarchise pour donner nos valeurs.

Il peut aussi emprisonner des ressentis négatifs (ou positifs) dans des boucles réflexives qui perdurent et crée une situation qui peut se cristalliser, comme le montre le schéma ci-dessus : « Changer vos pensées va changer votre destin ! » .

- En moyenne, notre cerveau produit environs 67 000 pensées quotidiennes

- 98% des pensées d’aujourd’hui seront identiques à celles de la veille.

- 85% de nos pensées sont orientées vers nos limites et freins/blocages connus appartenant à des contextes antérieurs

- Parmi mes pensées, 10% sont sous forme de questions et mon cerveau n’aura de cesse d’y trouver réponses.

- Combien en choisit-on ?

- À bien considérer, parfois, comme certaines de mes questions sont posées, ai-je vraiment toujours envie d’y répondre ?

- Selon les recherches de l’université de Boston, nous sommes durant seulement 4mn par jour totalement connectés à nous-même, dans nos sensations et pleinement présents à notre état d’être, et non dans nos gesticulations mentales.

« Ne laissez pas les mots penser à votre place. Ayez une parole habitée. »

Jiddu KRISHNAMURTI

Ce que nous pensons et notre environnement structure notre cerveau. Alors les 87 à 90 milliards de neurones entretenant des liaisons entre eux forment une architecture que l’on nomme Neuroset ou Connectome dans la littérature. Cette architecture est loin d’être figée.

Grâce à la neuroplasticité cérébrale, il y a un recâblage dynamique à tout âge. L’hippocampe, impliquée dans la mémoire et la navigation spatiale est même capable d’accueillir de nouvelles cellules nerveuses (neurogénèse) tout au long de la vie.

La pensée du point de vue des neurosciences

En neurosciences, une pensée est un processus complexe et dynamique qui implique l’activation et la coordination de différentes régions du cerveau. Elle peut être définie comme une activité mentale résultant de l’interaction entre les neurones, les réseaux neuronaux et les connexions synaptiques dans le cerveau.

Les neuroscientifiques s’intéressent à comprendre comment les pensées émergent à partir de l’activité neuronale, comment différentes régions du cerveau interagissent pour former des pensées, et comment ces processus mentaux sont liés à des aspects tels que la mémoire, l’apprentissage, la prise de décision, les émotions et la perception.

Il est important de noter que bien que les neurosciences offrent des perspectives sur les mécanismes biologiques sous-jacents aux pensées, la nature exacte de la pensée, y compris son lien avec la conscience et la subjectivité, reste un sujet complexe et souvent débattu dans les sciences cognitives.

Parenthèse philosophique

Une pierre, une algue ou un pianiste sont tous les trois faits d’atomes, uniquement d’atomes. Mais ils représentent trois états de la matière très différents. L’une est, l’autre vit, le troisième pense. Faut-il en déduire qu’il existe trois mondes: la matière, la vie et la pensée ?

De deux choses l’une. Soit l’on admet avec René Descartes et les cartésiens qu’il existe deux ordres de réalité différents et séparés. D’un côté, la matière et, planant quelque part au-dessus, comme un petit nuage, « l’esprit ». Cette position est dite « dualiste ». Mais aussitôt surgissent quelques rudes problèmes conceptuels. Par exemple, lorsque je décide de lever mon bras, cela signifie qu’une réalité immatérielle – l ‘esprit – est intervenue dans le monde matériel pour le mettre en mouvement. Ce qui revient à violer en quelque sorte les lois de la nature, puisque la source d’une action matérielle est produite par une force qui lui est étrangère.

Les théories monistes

Soit l’on admet une autre hypothèse, dite « moniste ». Elle est plus conforme à notre vision du monde contemporaine. Pour Baruch Spinoza, la réalité est faite d’une seule « substance », dont la matière et l’esprit ne sont que des modalités. La science contemporaine postule qu’il n’existe qu’une seule réalité – la matière. Mais cela revient à expliquer nos pensées, nos rêves, nos idées uniquement à partir de lois de la nature : celles des atomes, des gènes ou des neurones. C’est inconfortable pour notre orgueil : nous ne serions rien d’autre qu’un tas d’os, de graisse, de sang et de viande enfermé dans un sac de peau. Cela revient soit à nier l’existence indépendante d’un esprit – des idées et émotions dont on ressent pourtant l’existence à chaque instant -, soit à les réduire à l’activité de 1400 grammes de matière organique appelée le cerveau.

Au début du xxe siècle, des philosophes de la tradition dite « analytique » s’étaient engagés à résoudre rapidement le problème. Un siècle et des milliers de livres et articles plus tard, force est de constater que la zizanie est toujours aussi grande qu’autrefois. Les positions philosophiques sont aussi diverses et variées qu’avant. Il existe encore quelques dualistes qui postulent l’existence de « mondes séparés ». Mais ils sont plutôt rares. La plupart des penseurs sont monistes, dans la lignée de Spinoza, ils proclament une théorie dite de « l’identité » selon laquelle esprit et matière sont une seule et même chose. Mais il y a plusieurs versions de cette théorie. La plupart sont des matérialistes mais ils se départagent entre théoriciens de l’identité, éliminativistes, émergentistes, fonctionnalistes.

- La théorie du « double aspect » (Thomas Nagel, Franck Jackson) considère que s’il y a bien correspondance entre état mental et état du cerveau, il faut considérer à part ces deux versants : la face subjective (impressions, sentiments, conscience) et une facette objective (activité physico-chimique biologique du cerveau) ne sont rien d’autre que deux manifestations d’être d’une même réalité.

- Les « neurophilosophes » (Paul et Patricia Churchland) soutiennent que la pensée n’est rien d’autre qu’un ensemble d’interactions neuronales. En conséquence, l’esprit n’existe pas. Tout n’est qu’hormones et circuits électrophysiologiques ; et les sciences de la pensée doivent se réduire aux neurosciences. Point barre.

- La théorie « émergentiste » (John Searle) est une autre forme de matérialisme. Si la pensée correspond bien à un état neuronal, il y a des degrés d’organisation de la matière. De même que l’oxygène et l’hydrogène s’assemblent pour former un nouvel état de la matière (l’eau) qui a des propriétés nouvelles non contenues dans chacun des composants, de même l’assemblage des cellules neuronales forme un ensemble auto-organisé qui possède des propriétés qui ne peuvent s’observer au niveau des seuls neurones. L’esprit est cette propriété «émergente» qui ne peut être appréhendée qu’à un niveau global.

- Le fonctionnalisme (Hilary Putnam, Jerry Fodor) pense le rapport corps/esprit sur le mode du software (logiciel) et hardware (ordinateur) en informatique. Le programme informatique s’appuie sur un support matériel. Mais peu importe ce support. On peut fort bien étudier la pensée (comme écrire un programme informatique) sans se soucier de son support matériel. Une même idée peut être exprimée sur des supports physiques très différents. On peut dire « Je t’aime » avec sa voix, en l’écrivant sur un ordinateur, en le gravant sur un mur…, le contenu du message est toujours le même. »

Où allons-nous promener notre cerveau aujourd'hui ?

N’oubliez pas que notre cerveau s’adapte à chaque seconde, sans nous demander notre avis. Nous choisissons, à la rigueur, l’endroit où nous le « posons » et avons également l’éventuelle possibilité de le faire avec telle intention et dans telle disposition.

Alors, avant de vous interroger sur vous-même et sur votre état mental, demandez vous si vous êtes au bon endroit, entouré des bonnes personnes pour y faire les bonnes choses. Sinon votre cerveau fera avec, mais il serait injuste de le rendre responsable de ce qu’il a à gérer, ni des émotions qu’il produira comme un signal dans de telles circonstances.

« Je suis convaincu et je vais vous convaincre, d’une façon ou d’une autre, que vous êtes toujours une machine à apprendre. l’avantage, c’est que vous pouvez apprendre des choses agréablement et rapidement. l’inconvénient, c’est que vous pouvez apprendre des nullités aussi facilement que des choses utiles. »

Richard BANDLER

En conclusion…

Quelque soit votre position sur le trajet de votre vie…

… Vous pouvez choisir de camper sur votre position et attendre…

… Ou bien prendre le temps de vous poser, d’ envisager et de choisir…

… Puis de passer à l’action, aussi bien dans une démarche de transformation interne que dans une nouvelle façon de vous déployer, d’agir, de réagir et interagir avec votre environnement…

… Et de suivre votre chemin vers plus d’opportunités !

Ouvrez la boucle du changement !

AXone Thérapies

Se libérer

Choisir

Agir

▼

« Les facteurs relationnels, motivationnels, émotionnels et comportementaux agissent conjointement »

« aucune école ne suffit à elle seule. »

« Les psychothérapies efficaces partagent des ingrédients communs: une explication crédible, une relation d’aide, des rituels de changement. »

« Le problème persiste souvent parce que les solutions tentées l’entretiennent. Changer, c’est changer le cadre. »