FAQ rapide

Oui. Par exposition graduée, apprentissages somato-émotionnels (respiration, ancrages) et travail attentionnel (hypnose), le cerveau met à jour ses prédictions et diminue la réactivité aux signaux bénins.

Variable selon les personnes et l’ancienneté des schémas. Beaucoup constatent des micro-gains en quelques séances avec la plupart des méthodes, consolidés sur 2–3 mois par de brèves pratiques quotidiennes. Avec les thérapies brèves, on compte une poignée de séances. Avec TNI, 2 à 5 séances dans la majorité des cas, les séances supplémentaires concernent plus souvent des axes de développement personnel et s'apparentent davantage à du coaching.

Utilise le stop 10 s (nommer, relâcher la mâchoire, sentir les appuis), puis respiration 4-6 pendant 2 minutes et un ancrage sensoriel (main sternale, regard périphérique). L’objectif n’est pas de fuir, mais de rester en sécurité le temps que la vague redescende : cela crée une erreur de prédiction utile (tu as tenu sans danger), qui met à jour l’alarme.

Les évitements et conduites de sécurité soulagent à court terme mais renforcent le circuit d’alarme. Mets en place une échelle d’expositions graduées (petits pas), chaque essai étant précédé d’une technique de régulation (4-6, ancrage) et suivi d’un bref débriefing. La répétition sur 2–3 mois consolide des réponses plus calmes.

Elles augmentent le tonus vagal (frein parasympathique), améliorent la HRV et la tolérance aux signaux internes (interoception), ce qui diminue la réactivité de l’alarme (amygdale). Pratique courte : 3 fois/jour 5 min, ou 2 min avant une situation stressante et le soir avant le sommeil.

Anxiété, angoisse et stress : Neurosciences, Hypnose et TNI

Un guide "académique" pour comprendre les différences entre anxiété et angoisse, le rôle du stress (bon vs mauvais), la distinction entre états perturbateurs et disruptifs, et l’apport des neurosciences, de l’hypnose et de notre approche TNI.

Notre point de vue : 95 % des personnes qui fréquentent un cabinet de psychologue ou d'hypnothérapeute ne sont pas « malades » ; leur système d’alarme est devenu très susceptible, irritable, et cela peut être ré-appris.

« Le stress n’est pas ce qui nous arrive ; c’est la manière dont nous y répondons. »

— Hans Selye

Vous vivez du stress, de l’anxiété ou des crises d’angoisse ?

Les Thérapies Neuro-Intégratives (TNI) offrent une voie rapide et concrète pour réguler ces réactions. Dans cette approche, vous entrez naturellement dans un état hypnotique focalisation / absorption sans perte de contrôle, pour reprogrammer des réponses plus calmes et efficaces au quotidien.

Partie 1 : Vulgarisation faire la différence

Anxiété, angoisse, stress : faire la différence

L’anxiété : inquiétude persistante, « bruit de fond » mental avec anticipations négatives, hypervigilance et ruminations.

L’angoisse : montée aiguë et brève, surtout corporelle (oppression, boule dans la gorge, souffle court, impression de perdre le contrôle ou de mourir).

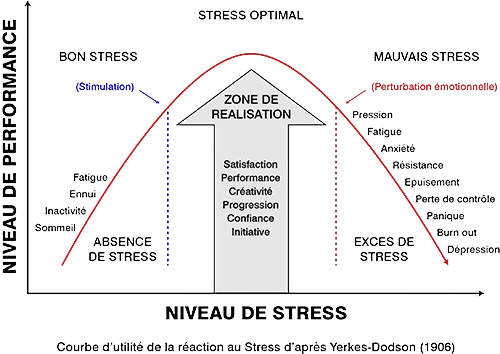

Le stress : réponse d’adaptation normale ; bénéfique quand il est ponctuel, épuisant quand il se chronicise.

Exemple concret (anonymisé) :

« Je vivais avec une boule au ventre. En une séance TNI, j’ai appris à traverser les pics d’angoisse : ancrage + respiration 4-6, et l’orage retombe en 2–3 minutes. »

Pourquoi ces réactions se déclenchent-elles ?

Votre système d’alarme (amygdale, système nerveux autonome) détecte un danger — réel ou anticipé — et déclenche une cascade physiologique (cœur, souffle, tensions). Utile à court terme, ce mécanisme devient problématique quand il reste « allumé » trop souvent.

Les TNI : prioriser la sécurité interne et la régulation

En Thérapies Neuro-Intégratives, nous travaillons en priorité sur : (1) le corps (réflexes de calme, ancrages sensoriels), (2) l’attention (sortir des ruminations), (3) des expériences guidées et graduées pour reprogrammer des réponses plus souples.

Concrètement, les TNI mobilisent des protocoles qui induisent un état hypnotique naturel (focalisation/absorption). Vous restez conscient et acteur ; l’état facilite la désensibilisation somatique et l’apprentissage de nouveaux réflexes (ex. respirations « 4-6 », ancrage sternum, micro-mouvements).

Repères issus de la littérature

- Interventions hypnotiques/états focalisés : baisse significative de l’anxiété, parfois en peu de séances (plusieurs synthèses cliniques/méta-analyses).

- Mécanismes : modulation du système nerveux autonome, réduction de la réactivité somatique, meilleure tolérance de l’inconfort.

En séance, l’important est moins « l’étiquette » que le résultat observable : respiration qui s’allonge, ralentissement cardiaque subjectif, pensée plus claire, capacité à rester en situation.

Comment se déroule une séance TNI ?

- Stabilisation : repérage des déclencheurs, réglage respiratoire (4-6), ancrages sensoriels, postures « ralentisseuses ».

- Travail focalisé (état hypnotique) : imagerie dirigée, ancrages, désensibilisation somatique, réécriture des réactions automatiques.

- Micro-expériences : exposition graduée avec outils de régulation dans/via la vraie vie.

- Autonomisation : protocole personnel (souffle + ancrage + phrase-boussole), hygiène de sommeil/mouvement, fiches-mémo simples.

En dehors ou entre 2 séances TNI, que faire ?

Mini-protocole à tester :

10 s d’arrêt (nommer la vague) → 2 min respiration 4-6 → main sur sternum pour l’ancrage → 3 choses à voir/entendre/toucher → phrase-boussole : « Cette vague redescend, je peux la traverser. » → un micro-choix utile (eau, air, pas dehors, ranger un objet).

Témoignages (anonymisés)

« Une seule séance TNI : endormissement plus rapide et plus de fuite des magasins. J’utilise l’ancrage appris et ça passe. »

« Moins de ruminations le soir. J’ai repris le sport et je prépare mes réunions sans y penser toute la nuit. »

Anxiété, angoisse, stress : récapitulatif utile

- Anxiété (fond) : pensées en boucle, tension diffuse → cible TNI : apaiser le mental via le corps, relâcher le contrôle.

- Angoisse (pics) : orages courts, somatiques → cible TNI : respirations, ancrages, « laisser passer la vague ».

- Stress (charge) : utile si ponctuel, nocif s’il dure → cible TNI : récupération, rythmes, seuils de tolérance.

Partie 3 : États perturbateurs vs disruptifs

Comprendre l’emballement.

On parle d’états perturbateurs lorsque l’intensité et/ou la durée de la réponse émotionnelle perturbent la régulation habituelle (attention, mémoire de travail, coopération cortex préfrontal/système limbique). Typiquement, l’amygdale « prend la main », déclenchant des réactions automatiques (attaque, fuite, figement), tandis que le cortex préfrontal voit ses capacités de contrôle diminuer. Ce mode hyperprotecteur protège sur l’instant mais, s’il se chronicise, il entretient l’anxiété et favorise des évitements.

- Perturbateurs : inconfortables, ils monopolisent l’attention et l’énergie, provoquent rigidités et maladresses, mais la personne reste globalement fonctionnelle.

- Disruptifs : perte de contrôle partielle ou totale, impression de « ne plus se reconnaître », dysfonctionnement sévère (attaques de panique, dissociation).

Idée clé : traiter un état perturbateur exige souvent d’intervenir d’abord au niveau corporel et attentionnel (respiration, ancrages, rythmes), pour ensuite remettre de la souplesse cognitive. Clé : Apaiser le corps et l’attention avant de travailler sur les cognitions.

Partie 2 : Un œil expert Anxiété, angoisse et stress :

Neurosciences, Hypnose et TNI

1. Introduction

En clinique, anxiété, angoisse et stress sont des mécanismes adaptatifs qui préparent l’organisme à réagir. Mais quand leur intensité ou leur durée dépassent un seuil, ils deviennent perturbateurs ou disruptifs, entraînant insomnie, ruminations, pertes de contrôle ou évitements, altérant l’attention, la prise de décision, le sommeil et la qualité de vie.

Notre objectif est double : clarifier les définitions et distinguer anxiété/angoisse/stress ; montrer comment les approches fondées sur les neurosciences et l’hypnose complètent (et parfois accélèrent) les méthodes classiques. Panorama : définitions, neurosciences, approches thérapeutiques (classiques et intégratives), études probantes et apports de la Thérapie Neuro-Intégrative (TNI).

2. Définitions et distinctions

Anxiété

Doron, R., & Parot, F. (dir.), Dictionnaire de psychologie. Paris : Presses Universitaires de France (2007)

État affectif pénible marqué par une attente diffuse et prolongée d’un danger ou d’un malheur à venir, accompagné de tensions psychiques et somatiques.

American Psychological Association (APA), Dictionary of Psychology (2020, 2ᵉ éd.)

Émotion caractérisée par une appréhension, une inquiétude ou une tension en anticipation d’un danger futur, réel ou imaginé.

Angoisse

Doron & Parot (2007), ibid.

Forme exacerbée d’anxiété, avec une tonalité d’effroi et une forte composante somatique (oppression, boule dans la gorge, sensation de mort imminente).

Lagache, D., Psychopathologie clinique. PUF (1955)

Vécu subjectif d’attente d’un danger mal défini, ressenti dans le corps, souvent sans objet précis.

Stress

Hans Selye, « A Syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents » (Nature, 1936)

Réponse non spécifique de l’organisme à toute demande qui lui est faite.

Doron & Parot (2011), Dictionnaire de psychologie

Ensemble des réactions physiologiques, émotionnelles et comportementales face à des contraintes, positives (eustress) ou négatives (détresse).

Panique

Doron & Parot, Dictionnaire de psychologie (1991)

Épisode aigu d’angoisse intense, avec symptômes somatiques massifs (palpitations, sueurs, tremblements, sensation de mort imminente).

American Psychiatric Association. (2015). DSM-5 (Elsevier Masson)

Crise soudaine de peur ou de malaise intense atteignant son maximum en quelques minutes, avec au moins quatre symptômes : palpitations, essoufflement, déréalisation, peur de mourir...

3. Deux principes majeures

Retenons que nous pouvons, dans une situation stressante, soit évoluer (adaptation majorante) si cela ne passe pas un certain seuil, soit nous bloquer (fixation dans des automatismes, rigidification des réponses) si nous n'avons pas accès à nos ressources ou si elles sont insuffisantes.

Anxiété, angoisse et stress : Adaptation ou protection ?

De l'anxiété à la panique : Une histoire de temporalité et d'intensité

⚠️ Repères d’information générale : ne remplacent pas un avis médical. En cas de symptômes nouveaux, intenses ou atypiques, consultez un professionnel.

Partie 3 : États perturbateurs vs disruptifs

Comprendre l’emballement.

On parle d’états perturbateurs lorsque l’intensité et/ou la durée de la réponse émotionnelle perturbent la régulation habituelle (attention, mémoire de travail, coopération cortex préfrontal/système limbique). Typiquement, l’amygdale « prend la main », déclenchant des réactions automatiques (attaque, fuite, figement), tandis que le cortex préfrontal voit ses capacités de contrôle diminuer. Ce mode hyperprotecteur protège sur l’instant mais, s’il se chronicise, il entretient l’anxiété et favorise des évitements.

- Perturbateurs : inconfortables, ils monopolisent l’attention et l’énergie, provoquent rigidités et maladresses, mais la personne reste globalement fonctionnelle.

- Disruptifs : perte de contrôle partielle ou totale, impression de « ne plus se reconnaître », dysfonctionnement sévère (attaques de panique, dissociation).

Idée clé : traiter un état perturbateur exige souvent d’intervenir d’abord au niveau corporel et attentionnel (respiration, ancrages, rythmes), pour ensuite remettre de la souplesse cognitive. Clé : Apaiser le corps et l’attention avant de travailler sur les cognitions.

Partie 4 : Neurosciences et stress

Plasticité, automatismes et flexibilité.

Le cerveau traite un flux massif d’informations avec une part consciente limitée, tandis qu’une grande quantité est gérée par des automatismes (perceptifs, émotionnels, décisionnels). La bonne nouvelle : la plasticité neuronale permet de remodeler ces automatismes via des expériences guidées et répétées (exposition graduée, hypnose, ancrages, respiration), créant des raccourcis de calme et des réponses plus ajustées.

Coopération des systèmes

- Amygdale : détection de menace, apprentissages émotionnels rapides.

- Hippocampe : contexte et mémoire (où/quand), extinction de peur.

- Cortex préfrontal : planification, inhibition, recontextualisation.

- BNST (stria terminalis) : vigilance soutenue, anxiété anticipatoire.

- Axe HHS : cortisol et adaptation au stress ; vagus : frein parasympathique (HRV).

Implications thérapeutiques

- Régulation bottom-up (respiration 4-6, ancrages) pour apaiser l’activation.

- Exposition graduée : mise à jour des prédictions (erreur de prédiction → reconsolidation).

- Hypnose : modulation attentionnelle, accès ressources, recodage somato-émotionnel.

- Interoception : affiner la lecture des signaux corporels pour réduire les fausses alertes.

- Consolidation : répétitions sur 2–3 mois pour stabiliser de nouveaux circuits.

Le modèle de Yerkes-Dodson illustre l’équilibre entre eustress (stimulation optimale) et distress (surcharge nocive).

« L’esprit est son propre lieu, et peut faire un paradis de l’enfer, un enfer du paradis. » — John Milton

Partie 5 : Méthodes classiques et approches "neuro"

Les méthodes dites « classiques » (psychanalyse, pharmacologie) ont chacune leur pertinence. Les approches neuro-intégratives (hypnose ericksonienne, thérapies stratégiques brèves, expositions protocolisées (TCC), neuro-coaching) mettent l’accent sur la modulation des automatismes et la plasticité en combinant régulation corporelle, focalisation attentionnelle et reconsolidation des apprentissages émotionnels.

| Approche | Orientation | Outils clés | Forces | Limites |

|---|---|---|---|---|

| Psychanalyse | Exploration du passé, conflits intrapsychiques. | Association libre, interprétation. | Élaboration symbolique, sens et histoire. | Durée longue, transfert parfois déstabilisant pour crises aiguës. |

| TCC | Symptômes actuels, coping, croyances. | Restructuration cognitive, expositions, entraînements. | Protocoles éprouvés, base empirique solide. | Peut sous-mobiliser les dimensions somato-émotionnelles si non intégrée. |

| Pharmacologie | Modulation neurochimique. | ISRS, anxiolytiques (avis médical). | Utile pour phases aiguës/comorbidités. | Effets secondaires, n’enseigne pas de nouvelles réponses émotionnelles. |

| Hypnose ericksonienne | Flexibilité attentionnelle, accès ressources. | Focalisation, suggestions, ancrages, reconsolidation. | Travail sur automatismes et somatique, alliance renforcée. | Nécessite savoir-faire, hétérogénéité des protocoles. |

| Thérapie stratégique brève | Changer les tentatives de solution. | Tâches paradoxales, recadrages, rituels. | Rapide, ciblée, centrée interaction. | Demande adhésion active, rigueur de mise en œuvre. |

| Neuro-coaching | Objectifs, décisions, habitudes. | Micro-choix, planification prospective, feedback. | Transfert rapide au quotidien, empowerment. | À articuler avec la clinique (traumas, comorbidités). |

| Thérapie Neuro-Intégrative TNI |

Intégration des processus cognitifs, émotionnels et sensoriels. | Protocoles de régulation, recodage neuronal, hypnose intégrée. | Résultats rapides et durables, changements profonds. | Nécessite formation spécialisée, cadre structuré. |

Thérapies expérientielles

« Nous ne guérissons pas en niant nos parties blessées, mais en leur offrant une autre expérience. »

Partie 6 : Protocoles thérapeutiques

Stabiliser l’axe corps → cerveau

- Respiration 4–6 : inspirer 4 s, expirer 6 s × 2 min ou 6-6 x 5 (cohérence cardiaque).

- Ancrages sensoriels : main sternale, appuis, 3 choses à voir/entendre/toucher.

- Postures « ralentisseuses » : épaules basses, regard périphérique, voix lente.

- Rythmes : sommeil, mouvement doux, apports réguliers.

Reprogrammer les automatismes

- Hypnose : focalisations dirigées, recodage somato-émotionnel, raccourcis de calme.

- Exposition graduée : reprise mesurée des situations évitées avec outils de régulation.

- Déconstruction des boucles : « et si… » → alternatives réalistes, micro-tests.

- Autonomisation : protocole personnel, fiches-mémo, auto-suivi.

Exemples de mini-protocole (montée d’angoisse)

À faire de manière autonome. Ne pas laisser monter, réagir aussitôt en moins de 30 secondes

- Stop 10 s : nommer (angoisse/anxiété), sentir les appuis, relâcher la mâchoire.

- 4–6 : 2 minutes de respiration (bouche en « paille ») ou bien en mode cohérence cardiaque.

- Ancrage dans le présent : main sternale + focus d'attention sur 5 choses à voir / 4 à entendre / 2 à toucher / 1 à goûter.

- Phrase-boussole : orienter la métaphore de son état interne vers un état désiré, apaisé → « Je peux traverser cette vague ; elle redescend. »

- Micro-choix avec mise en action : une action utile immédiate (boire, marcher 3 min, message bref).

Quelques approches thérapeutiques

TNI – Thérapie Neuro-Intégrative

En résumé : Thérapie brève basée sur les états d’attention focalisée pour calmer rapidement les réactions d’alerte du cerveau.

Exemple : 🔹 Un patient anxieux utilise une ancre sensorielle pour se calmer dans les transports en 2 minutes.

- Durée estimée : 2 à 3 séances (selon le contexte)

- Taux de réussite : ✅ Très bon retour clinique

- Mots-clés : Ancrage, états focalisés, micro-choix

PNL – Programmation Neuro-Linguistique

En résumé : Change les images mentales internes pour modifier les émotions et comportements.

Exemple : 🔹 Un étudiant visualise son oral avec des couleurs douces pour baisser son stress.

- Durée estimée : 2 à 6 séances

- Taux de réussite : 🔬 Bonne efficacité perçue

- Mots-clés : Sous-modalités, recadrage, stratégies

Hypnose clinique

En résumé : Utilise l’état modifié de conscience pour calmer, stabiliser et accéder aux ressources.

Exemple : 🔹 Une personne retrouve le sommeil avec une induction vers un lieu sûr imaginaire.

- Durée estimée : 3 à 10 séances

- Taux de réussite : 🔥 Forte sur anxiété/sommeil

- Mots-clés : Recadrage, dissociation contrôlée, safe place

Neurofeedback EEG

En résumé : Régule les ondes cérébrales en temps réel avec des capteurs et des retours visuels ou auditifs.

Exemple : 🔹 Un enfant améliore son attention via un jeu contrôlé par son cerveau (plus il reste concentré, plus il avance).

- Durée estimée : 20 à 40 séances

- Taux de réussite : 🌐 Encouraging (Hammond 2011)

- Mots-clés : Oscillations EEG, autorégulation, attention

MBSR orienté trauma

En résumé : Apprentissage progressif de la pleine conscience corporelle pour calmer et ancrer l’attention.

Exemple : 🔹 Une personne angoissée apprend à utiliser un scan corporel pour revenir au présent sans s’affoler.

- Durée estimée : 8 à 10 séances

- Taux de réussite : 📈 Modéré, efficace en prévention

- Mots-clés : Bodyscan, yeux ouverts, méta-conscience

Brainspotting

En résumé : Technique d’accès sous-cortical par la focalisation oculaire pour débloquer les émotions enfouies.

Exemple : 🔹 Un vétéran PTSD fixe un point précis du regard pendant qu’il verbalise une émotion enfouie.

- Durée estimée : Variable

- Taux de réussite : 🔍 Émergente, prometteuse

- Mots-clés : Focalisation, ressource, double attention

Partie 7 : Qu’en attendre ?

Exemples cliniques anonymisés

- Sommeil : endormissements plus rapides en quelques séances ; respiration 4-6 et ancrage appris en hypnose.

- Pics d’angoisse : reprise des courses ; « je pose la main, je respire, l’orage passe en 2–3 minutes ».

- Travail : moins de ruminations vespérales ; activité physique légère ; préparation sans sur-contrôle nocturne.

- Autonomie : protocole personnel (souffle + ancrage + phrase-boussole) → sentiment d’auto-efficacité.

« La plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu’une autre. » — William James

Données probantes : ce que disent les études

La littérature scientifique sur les troubles anxieux soutient l’intérêt d’approches combinées et séquencées. Deux jalons, parmi d’autres :

- Davidson et al., 2003 (Psychosomatic Medicine) : entraînement attentionnel/méditatif → modifications de l’activité cérébrale et amélioration de marqueurs immunitaires (plasticité et régulation).

- Kirsch, Montgomery & Sapirstein, 1995 (méta-analyse) : l’adjonction de l’hypnose à une psychothérapie améliorait significativement les résultats, avec des effets modérés à importants selon les sous-groupes, dont les problématiques anxieuses.

D’autres synthèses convergent : la combinaison régulation physiologique + exposition graduée + travail attentionnel/hypnotique produit des améliorations significatives, surtout lorsqu’un programme de consolidation (2–3 mois) est suivi.

Finalement certaines approches intégrant directement un travail sur le neurophysiologique en premier lieu pour étendre les progrès vers la sphère représentative comme dans l’approche TNI donnent des résultats en quelques heures. Une consolidation reste néanmoins souhaitable pour une stabilité solide et durable.

Conclusion : du signal d’alerte à la souplesse

Anxiété, angoisse et stress ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des signaux à apprivoiser.

Les approches neuro-intégratives (hypnose, expositions vituelles, régulation somatique, désactivation ou retraitement des signaux d’alarme, exploration et expansion de la nouvelle zone d’adaptation apaisée) agissent au cœur des automatismes, en synergie avec les méthodes plus cognitives ou analytico-narratives.

En offrant au système nerveux des expériences guidées nouvelles et répétées, vous favoriserez une reconsolidation plus apaisée des réponses et l’émergence d’une véritable flexibilité émotionnelle.

À retenir : réguler le corps → focaliser l’attention → reprogrammer les automatismes → consolider.

Une trajectoire simple, pragmatique et soutenue par la plasticité cérébrale.

Illustrons tout cela en images !

Trouver du sens, apaiser la souffrance

Face aux impacts de la vie, les évènements douloureux peuvent paraître absurdes, injustes ou sinistrement orientés...

Juliette partage son travail du deuil

Juliette, psychologue et hypnothérapeute, partage avec authenticité son accompagnement face aux deuils vécus.

Dépasser la souffrance et faire son deuil

Une démonstration de la façon dont notre cerveau peut conserver les souvenirs en dépassant la douleur.

>Références (sélection)

- André, C. (2006). Imparfaits, libres et heureux. Odile Jacob.

- Auriol, B. (2007). L’anxiété et l’angoisse. Que sais‑je ?, PUF.

- Davidson, R. J., et al. (2003). Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation. Psychosomatic Medicine, 65(4), 564–570.

- Fradin, J. (2020). L’intelligence du stress. Eyrolles.

- Gilliéron, E. (2011). Manuel de psychothérapies brèves. Dunod.

- Kirsch, I., Montgomery, G., & Sapirstein, G. (1995). Hypnosis as an adjunct to cognitive‑behavioral psychotherapy: A meta‑analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology.

- Nardone, G. (2006). Vaincre les attaques de panique. Satas.

- Roustang, F. (2003). La fin de la plainte. Odile Jacob.

- Vitry, G. (2022). La thérapie brève systémique stratégique. In Press.

Avis (extraits)

Ils parlent de la gestion de l’angoisse avec la TNI

Extraits anonymisés de retours reçus au cabinet (approche neuro-intégrative, séances brèves).

Toute ma famille a bénéficié de son accompagnement. Mon anxiété liée à la rentrée a été neutralisée : la préparation reste un moment stressant, mais sans devenir anxiogène.

Séances brèves mais efficaces. J’ai vu mes soucis sous un autre angle et pris conscience des barrières que je m’étais installées plutôt que de chercher encore la “source”.

Angoisses disparues. Je voulais une solution non médicamenteuse : la première séance a été très bénéfique et m’a permis de retrouver un quotidien apaisé.

Spectaculaire : je me sens métamorphosée. Des peurs et des angoisses ont disparu. On se laisse guider… et ça fonctionne.

Afficher plus d’avis

Une seule séance a suffi pour rééquilibrer mon sommeil ; une autre a mis fin à ma peur du vide. Le sentiment de peur a complètement disparu.

Trois séances, et je me sens les armes en main pour sortir du trou. Sceptique au départ, je ne l’ai pas regretté : la première a évacué le plus lourd.

Résultats exceptionnels. Il m’a ramené de l’enfer et sécurisé mon “enfant intérieur” ; j’ai pu redevenir père et conjoint.

Après un épisode traumatique, en deux séances Frédéric a retiré les mauvaises émotions ; j’ai retrouvé le sourire et l’envie d’avancer.

Témoignages réels, anonymisés et condensés. Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.